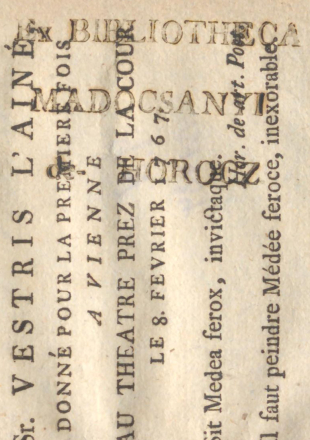

Am 23. Februar 1767 gab Jean Georges Noverre (1727–1810), der wohl berühmteste Balletttänzer und Choreograph seiner Zeit, mit dem Ballett „Médée & Jason“ seinen Einstand als Hofballettmeister und Hofopernchoreograph in Wien. Zum Anlass seiner Bestellung als erster Tanzmeister in Wien erschien im Verlag der Ghelenschen Erben das Libretto zum Ballett in französischer Sprache, von dem sich nur ganz wenige Exemplare bis auf den heutigen Tag erhalten haben – das unseres Wissens einzige davon auf europäischem Boden befindet sich im Bestand der Wienbibliothek im Rathaus. Wie der Stempel auf dem Titelblatt unseres Exemplars verrät, stammt es ursprünglich aus einer ungarischen Adelsbibliothek (Madocsányi de Horocz) und gelangte über die Sammlung Max von Portheims (1857–1937) in die Regale der Wienbibliothek im Rathaus.

Stuttgart hatte Noverre 1760 auch sein theoretisches Werk „Lettres sur la danse et sur les ballets“ herausgebracht, das seinen internationalen Ruhm begründete. In Wien wurde das Werk übrigens noch im Jahr von Noverres Anstellung 1767 bei Johann Thomas von Trattner nachgedruckt. Noverre nahm damit nicht weniger als die Erfindung des sogenannten Handlungsballetts (Ballet d’action) für sich in Anspruch, das in Überwindung starrer, geometrischer Muster dem Tanz erstmals Priorität vor der Musik einräumte und ihm die Aufgabe zuwies, Handlungsinhalte in pantomimischer Form aufzuführen. In Wien tappte Noverre damit in ein Minenfeld. Hier schwelten nicht nur die Konflikte zwischen Aufklärung und Barock, zwischen Modernisierung nach preußischem Vorbild und alter, katholischer Frömmigkeit und Staatsdoktrin; auch auf den Theaterbühnen, die noch im Zeichen der heimischen Traditionen des Stegreif- bzw. Hanswursttheaters (Prehauser, Hafner etc.) standen, tobte ein wahrer Kulturkampf. Dieser lässt sich vereinfacht auf die Formel „Gottsched oder Goldoni“ bzw. – noch weiter zugespitzt – auf die Frage „Frankreich oder Italien“ reduzieren.

So verwundert es auch nicht, dass dem Franzosen Noverre ausgerechnet in dem Italiener Gasparo Angiolini (1731–1803) einer der schärfsten Opponenten gegenübertreten sollte. Auch Angiolini galt als einer der besten Balletttänzer seiner Zeit und war schon vor Noverre in Wien tätig gewesen. Anders als Noverre betrachtete er aber seinen Wiener Lehrer Franz Anton Hilverding (1710–1768) bzw. sich selbst als den wahren Erfinder des neuen Ballettstils. Die in der Folge hitzig geführte Fehde um die Urheberschaft lässt sich aus heutiger Sicht kaum noch entscheiden; am ehesten wird man wohl von einer Genese ausgehen dürfen, die parallel verlief und im Geist der Aufklärung sozusagen in der Luft lag. Wie auch immer: Für Noverre sollte sich schon nach sieben Jahren, 1774, in Wien wiederholen, was er schon 1767 in Stuttgart erleiden hatte müssen: Aus Einsparungsgründen konnte der Vertrag des „Weltstars“ nicht verlängert werden und der billigere Angiolini trat kurzfristig an seine Stelle, jedoch mit wenig Erfolg. Nach neuerlicher Berufung und dem endgültigen Abgang Noverres löste Kaiser Joseph II. die Ballettschule 1776 auf.

Kommen wir abschließend noch einmal zu unserem Ballettlibretto zurück. Auf dem Titelblatt desselben wird eindeutig der 8. Februar 1767 als Tag der Premiere bezeichnet, wohingegen die Wiener Zeitung erst von der Vorstellung am 23. Februar berichtete, als der gesamte Hof die Oper besuchte: Heißt das, dass der geplante Premierentermin verschoben werden musste? Es erscheint schwer vorstellbar, dass eine neue Produktion der Hofoper in Abwesenheit der Kaiserin gestartet hätte. Stellen wir uns außerdem die Frage, welche Funktion ein „Ballett Libretto“ eigentlich erfüllte. Im Gegensatz zu einem Opernlibretto konnte es natürlich keine Texte enthalten, die auf der Bühne zu hören waren, und auch choreographische Anweisungen oder gar Tanzschritte waren darin natürlich nicht enthalten. Die Texthefte konnten den Theaterbesucherinnen und -besuchern aber sehr wohl Orientierung in der pantomimischen Aufführung des Stoffes bieten und wurden wohl auch direkt in den Theatern verkauft, an all jene, deren klassische Schulbildung vielleicht schon ein paar Jahre zurücklag.

Digitale Bibliothek

Hier können Sie das Libretto online einsehen:

Médée & Jason